私の出身地は山口県です。ですので小学校の修学旅行では松下村塾に行きました。吉田松陰先生の塾です。山口県が歴史の中心になる機会は少ないので、長州が主役になる幕末維新は、がぜん興味がある分野でした。最初に興味を持ったのは、高杉晋作、桂小五郎(木戸孝允)、伊藤博文などです。しかし歴史を知って興味を持ったのは、長州藩主「毛利敬親」です。

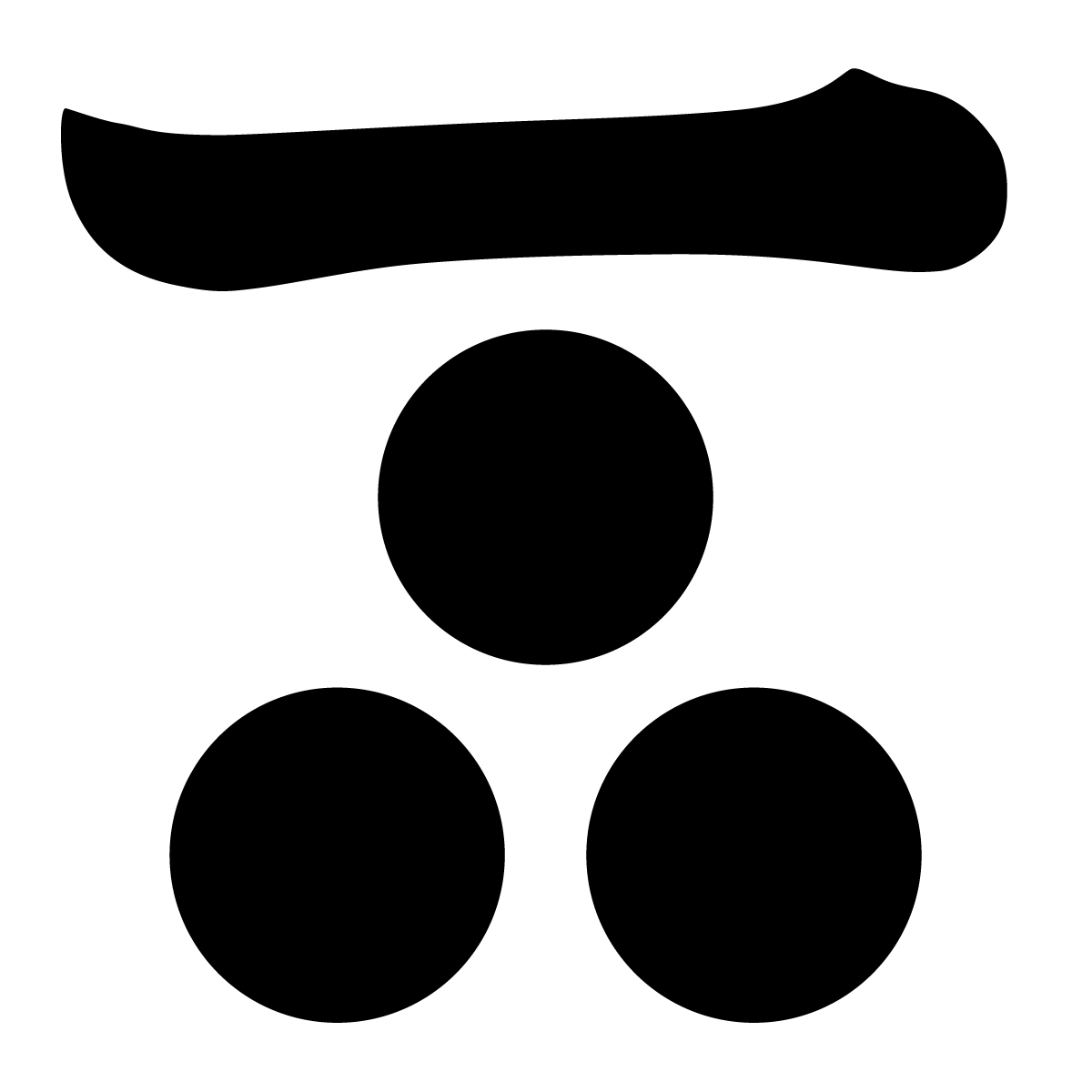

毛利敬親

最後の長州藩主が毛利敬親になります。幕末維新の時代、西郷隆盛や大久保利通、坂本龍馬などの有名な志士たちが多く登場しました。一方で藩主でも有名な人は多くいます。薩摩の島津斉彬と島津久光、土佐の山内容堂、越前の松平春嶽、肥前の鍋島閑叟が賢侯として知られています。薩長土肥と言われていますが、そのうちの3藩は主君が有名ですが、長州だけ有名ではありません。だから有能ではないという評価がありますが、人をつかうという意味ではこの人が一番有能ではないかと思っています。

村田清風の起用

まず毛利敬親の功績としては、村田清風の起用があります。幕末になると幕府も諸藩も財政状態が悪化して窮乏にあえぐ状態になっていました。長州藩も同じような状況でした。毛利敬親が家督を継いだ際はかなり窮状に陥っていました。そこから村田清風の起用によって、経済の復活を行います。三七ヵ年賦皆済仕法によって藩士の借財の整理を行い、下関海峡の地に目をつけ越荷方を設置します。これは金融兼倉庫業のようなものを藩が運営して利益を上げるものでした。村田清風自体は、この件で幕府に目をつけられたり、商人の不興をかったことにより、後に失脚しますが、これによって長州藩は雄藩の一角を占めるようになります。

人材登用

また吉田松陰であったり、下級武士出身の多くの武士の登用も見受けられます。吉田松陰も11歳の時に藩主の前で行った講義が見事であったため、評価されたと言われています。

その後、禁門の変、第一次長州征伐、下関戦争、第二次長州征伐と続きますが次々に人物が登場しています。

そうせい候

毛利敬親は、家臣に何を言われても「そうせい」と言っていたことでそうせい候と言われていたと言います。このことが毛利敬親が有能と言えない理由となっています。しかし、大事な決断自体は己で行っており、大筋の判断は間違えていません。誰に任せるのか、どういう方向で進むのがいいのかといった大事な判断力は持っていたのではないでしょうか。

また、幕末で過激になっていく藩政事情から、片方の派閥に入れあげることによって、自身の保身からそのような態度をとっていたとも言われていますし、単純に何も考えていないからというよりは、賢明だったからこそこのような態度をとっていたのかもしれません。

君主の資質とは

カリスマのように人を率いていく君主もいます。アレキサンドロス大王や唐の太宗李世民がそのタイプです。一方で自身が大したことがないような人でも、家臣を扱うのが異常に上手い人もいます。前漢の高祖劉邦がその最たる例です。どのような君主がいいのかはわかりませんが、毛利敬親は劉邦のようなタイプだったのではないでしょうか。もう少し評価が上がってもいいように、山口県民としては思ってしまいます。

コメント